韓国の教科書に載っている短編小説

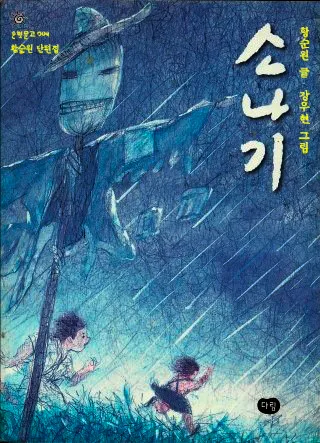

「にわか雨(ソナギ)」は、1952年に『新聞学』誌に初めて発表され、現在まで愛されているファン·スンウォン執筆の短編小説。

現代の韓国人が最も多く知っている短編文学ロマンス物。

思春期の少年と少女の初恋を叙情的に描いた作品だ。

韓国では純粋な愛そのものが大衆の頭の中に刻印されており、数多くの人々とメディアに大きな影響を及ぼしている。

1960年から2025年まで小学校と中学校の国語教科書に欠かさず収録されている。

長い間正規の教育課程に含まれていたため、祖父母と孫が皆その内容で会話ができるほどの韓国の短編小説だ。

「にわか雨(ソナギ)」/ファン・スンウォン

少年は小川のほとりで少女を見ると、すぐにその子がユン・チョシのひ孫娘だとわかった。

(※「チョシ」とは、朝鮮時代の科挙試験の最初の段階に合格した者を意味する「初試(チョシ)」のこと)

少女は小川に手を浸し、水遊びをしていた。まるで、ソウルではこんな清らかな水を見たことがないかのように。

もう何日も続けて、少女は学校からの帰り道にこうして水遊びをしていた。

だが昨日までは小川の岸で遊んでいたのに、今日は飛び石の真ん中に腰を下ろしている。

少年は小川の土手に座り、少女が道を空けるのを待つことにした。

ちょうど通りがかりの人がいたので、少女は道を譲ってくれた。

翌日、少年は少し遅れて小川のほとりへ出かけた。

その日は、少女が飛び石の真ん中に座って顔を洗っていた。ピンク色のセーターの袖をまくり上げたうなじが、まぶしいほど白かった。

しばらく顔を洗っていた少女は、今度はじっと水の中をのぞき込んだ。自分の顔でも映して見ているのだろう。

すると突然、水をつかみ取った。小魚でも通り過ぎたのかもしれない。

少女は少年が土手に座っているのを知っているのかいないのか、ただ素早く水をすくってばかりいる。

しかし、何度やっても空振りだ。それでもおもしろがって、何度も水をすくい続けた。

昨日のように、誰かが小川を渡ってくれなければ、道を空けるつもりはなさそうだった。

やがて少女が水の中から何かを拾い上げた。それは白い小石だった。

そして、ぱっと立ち上がると、ぴょんぴょんと飛び石を跳ねて渡っていった。

渡りきると、くるりと振り向きながら言った。

「このバカ!」

小石が飛んできた。少年は思わず立ち上がった。

短い髪をなびかせながら、少女は駆け出した。

すすきの茂る小道へと入っていった。その後ろには、澄んだ秋の日差しの下で輝くすすきの花だけが残った。

もうそろそろ、あのあたりのすすきの端から少女が姿を見せる頃だろう。かなり時間がたったように思えた。

それでも、少女は現れない。

少年は背伸びをしてみた。それでも、またしばらく時が過ぎたように感じた。

向こうのすすきの端で、一束のすすきがふっと揺れた。少女がそのすすきを抱えていたのだ。

そして今度は、ゆっくりと歩いていた。

ひときわ澄んだ秋の日差しが、少女のすすきのような髪の上できらきらと光った。

まるで、少女ではなくすすきの花が野道を歩いていくようだった。

少年は、そのすすきが見えなくなるまで、じっとその場に立ち尽くしていた。

ふと、少女が投げた小石を見下ろした。もう水気はすっかり乾いていた。

少年はその小石を拾い上げ、そっとポケットにしまった。

翌日から、少年はさらに遅い時間に小川のほとりへ出かけるようになった。

少女の姿は見えなかった。少年はそれを少しほっと思った。

だが、不思議なことに、少女の姿が見えない日が続くほど、少年の胸のどこかにはぽっかりとした寂しさが居座るのだった。

そして、いつのまにかポケットの中の小石をいじる癖がついていた。

そんなある日、少年は、かつて少女が座って水遊びをしていた飛び石の真ん中に座ってみた。

水の中に手を浸し、顔を洗ってみた。

水の中をのぞき込むと、日に焼けた自分の黒い顔が映った。

それが嫌だった。

少年は両手でその水の中の顔を何度もすくい取るようにした。

何度も、何度も。

そうしているうちに、はっとして立ち上がった。

少女が、こちらへ渡ってきているではないか。

「隠れて、僕のすることをのぞいていたんだな」

そう思った少年は走り出した。

踏み石を踏み外し、片足が水の中に落ちた。

それでも、さらに走った。

身を隠せる場所があればいいのにと思った。

しかし、この道にはすすきもない。

一面のそば畑が広がっているだけだった。

いつになく、そばの花の匂いがつんと鼻を刺すように感じた。

眉間がくらっとした。

ぴりっとした液体が唇に流れ込んできた――鼻血だった。

少年は片手で鼻血をぬぐいながら、ただ走り続けた。

どこからか、

「バカ、バカ」

という声が、いつまでも背後から追いかけてくるように聞こえた。

土曜日だった。

小川のほとりに行くと、何日も姿を見せなかった少女が向こう岸に座って水遊びをしていた。

少年は知らんふりをして飛び石を渡り始めた。

少し前、少女の前で一度だけ足を滑らせたことがあるが、それまではいつも通り大通りを歩くように渡っていた。

だが今日は、妙に慎重に足を運んでいた。

「ねえ。」

少年は聞こえないふりをした。土手の上まで上がった。

「ねえ、これ、何の貝だと思う?」

思わず振り向いてしまった。

少女の澄んだ黒い瞳と目が合った。

少年は慌てて少女の手のひらに視線を落とした。

「ビダンガイ(ビダン貝=ドブガイの一種)だよ。」

「名前まできれいね。」

分かれ道に来た。

ここから少女は下流のほうへ三町ほど、少年は上流のほうへ十里近く歩いて行かなければならない。

少女が立ち止まり、言った。

「ねえ、あの山の向こうに行ったことある?」

蜂が飛んでいる先の山を指さした。

「ないよ。」

「ねえ、あっちに行ってみない? 田舎に来たら、ひとりじゃ退屈でたまらないの。」

「でも、あれでもけっこう遠いよ。」

「遠いっていっても、どれくらい? ソウルにいたときは、もっと遠くまで遠足に行ったわ。」

少女の瞳が、まるで「ばかね、ばかね」と言いそうにきらめいた。

二人は田んぼのあぜ道に入った。

稲刈りをしている人たちのそばを通り過ぎた。

案山子が立っていた。少年が藁の縄を揺らすと、数羽のスズメが飛び立った。

(そうだ、今日は早めに帰って、うちの田んぼのスズメを追わなきゃ。)と、ふと思った。

「わあ、面白い!」

少女が案山子の縄をつかんで揺らすと、案山子がゆらゆらと得意げに踊り出す。

少女の左の頬に、ふっと小さなえくぼができた。

少し先にも案山子が立っていた。少女がそちらへ駆けていく。

少年もその後を走った。

今日という日だけは、早く帰って家の手伝いをしなければ、という思いを忘れてしまいたいように。

少女のそばをすり抜けて、ただ夢中で走る。

バッタが顔にチクチク当たる。

澄みきった群青の秋空が、少年の目の前でぐるぐると回る。

目がくらむ。

あの鷹だ、あの鷹が、ぐるぐると空を回っているからだ。

振り返ると、少女は今、少年が通り過ぎてきた案山子の縄を揺らしていた。

さっきの案山子よりも、もっと大きく得意げに揺れていた。

田んぼの終わりには小さな用水路があった。

少女が先にぴょんと飛び越えた。

そこから山のふもとまでは畑が続いていた。

トウモロコシの束を立てて乾かしている畑の入口を通り過ぎた。

「ねえ、あれは何?」

「見張り小屋(ワンドゥマク)だよ。」

「ここでできるマクワウリって、おいしいの?」

「もちろんさ。マクワウリもうまいけど、スイカのほうがもっとおいしいよ。」

「ひとつ食べてみたいなあ。」

少年はマクワウリの株のそばに植えられていた大根畑へ入っていき、大根を二本抜いてきた。

まだ根が十分に育っていなかった。

葉をひねって投げ捨て、一つを少女に差し出した。

そして、こうやって食べるんだと言わんばかりに、まず根の先をひとかじりし、爪で皮を少しむいてガリッとかみついた。

少女も真似をした。

けれど、三口も食べないうちに、

「うわっ、辛くてしびれる!」

と言って放り出してしまった。

「ほんと、こんなのまずくて食べられないわ。」

少年はそれをさらに遠くへ投げ飛ばした。

山が近づいてきた。

紅葉が目にしみるほど鮮やかだった。

「やあっ!」

少女が山へ向かって駆け出した。

今度は少年は後を追わなかった。

けれど、結局は少女よりも多くの花を摘んでいた。

「これが野菊、これがハギの花、これがキキョウの花……。」

「キキョウの花って、こんなにきれいだったのね。わたし、紫が好き! ……ところで、この日傘みたいな黄色い花はなに?」

「マタリの花だよ。」

少女はそのマタリの花を、まるで日傘でもさすように頭の上にかざしてみせた。

少し上気した頬に、ふっとえくぼが浮かんだ。

少年はもう一束、花を摘んできた。

新鮮で元気な枝だけを選んで、少女に手渡した。

だが、少女は言った。

「一本も捨てちゃだめよ。」

そう言って、山の稜線へと上っていった。

向かいの谷には、いくつかの藁ぶき屋根の家が寄り添うように並んでいた。

誰が言い出すでもなく、二人は岩の上に並んで腰を下ろした。

まわりは、ひときわ静まり返っていた。

強い秋の日差しだけが、乾いていく草の匂いをあたりに広げていた。

「ねえ、あれはまた何の花?」

かなり傾いた斜面に、葛のつるが絡まり合い、花を咲かせていた。

「まるで藤の花みたいね。ソウルの学校にも大きな藤の木があったの。あの花を見ると、藤棚の下で遊んでいた友だちのことを思い出すわ。」

少女は静かに立ち上がり、斜面のほうへ歩いていった。

花房がたくさんついたつるをつかんで、ちぎろうとする。

けれど、なかなか切れない。

力いっぱい引っぱるうちに、足を滑らせてしまった。

少女は葛のつるを握ったまま、ずるっと滑り落ちた。

少年は驚いて駆け寄った。

少女が手を差し出す。

少年はその手をつかんで引き上げながら、自分が代わりに摘んでやればよかったと悔やんだ。

少女の右ひざに血のしずくがにじんでいた。

少年は思わずその傷口に唇を寄せ、血を吸いはじめた。

そして、はっとしたように立ち上がると、ぱっと向こうへ駆け出していった。

しばらくして息を切らせて戻ってきた少年は、

「これを塗れば治るよ。」

と言って、松ヤニを傷口にすりつけてやった。

それからまた駆け出して葛のつるのあるところへ行き、花の多くついた枝を何本も歯で噛み切って持って戻ってきた。

そして、

「あそこに子牛がいる。行ってみよう。」

と指さした。

黄褐色の子牛だった。まだ鼻輪もつけていない。

少年は手綱を短く握り、背中をかいてやるふりをしながら、ひょいとその背にまたがった。

子牛はぴょんぴょん跳ねながらくるりと回った。

少女の白い顔が、ピンクのセーターが、紺色のスカートが、抱えていた花と一緒にぐしゃぐしゃに混ざり合った。

すべてが一つの大きな花束のように見えた。目がくらむほどだった。

それでも、少年は降りないだろう。 誇らしかった。

これだけは少女には真似できない、自分だけができることだと思ったのだ。

「お前たち、そこで何をしているんだ?」

一人の農夫がススキの間から現れた。

少年は子牛の背中から飛び降りた。

子牛に乗っていて腰を痛めたらどうするんだと、叱られるのではないかと思った。

しかし、髭の長いその農夫は少女の方を一瞥すると、ただ子牛の綱を解きながら言った。

「早く家に帰りなさい。夕立(ソナギ)が来るぞ。」

ああ、本当に真っ黒な雲が頭上にかかっている。

突然、あたりがざわめき始めた。

風がサラサラと音を立てて吹き抜ける。

たちまち周囲が紫色に染まった。

山を下るとき、カシの葉から雨粒が落ちる音がした。

大粒の雨だった。首筋に冷たいしずくがあたる。

すると、たちまち目の前が雨の筋で見えなくなった。

雨の霧の中に、見張り小屋が見えた。

そこへ行って雨宿りをするしかなかった。

だが、小屋の柱は傾き、屋根も裂けてボロボロだった。

それでも雨漏りの少ない場所を選び、少女をそこへ入らせた。

少女の唇は青くなっていた。肩を何度も震わせていた。

少年は、粗末な木綿の重ね着を脱いで、少女の肩にかけてやった。

少女は、雨に濡れた目を上げて一度ちらりと見るだけで、少年のするままに黙っていた。

そして、抱えてきた花束の中から、枝が折れ、花びらがつぶれた花を選んで足もとに捨てた。

少女の立っている場所も雨漏りがし始めた。もうそこでは雨宿りができなかった。

外を見ていた少年は、何かを思いついたようにススキ畑の方へ駆けていった。

立てかけてあるススキの束の中をのぞきこみ、隣の束を持ってきて上に重ねた。

もう一度中を確かめると、こちらを向いて手招きをした。

ススキの束の中は、雨は漏れなかったが、暗くて狭かった。

外に座っている少年は、ただ雨に打たれるしかなかった。

そんな少年の肩から、湯気のように体温が立ちのぼっていた。

少女は小さな声で、「ここに入って座って」と言った。

少年は「大丈夫だよ」と答えた。

少女はもう一度、「入って座って」と言った。

仕方なく、少年は後ずさりして中に入った。

その拍子に、少女が抱えていた花束がつぶれてしまった。

けれども、少女は気にしなかった。

雨に濡れた少年の体の匂いが、ふっと鼻をついた。

しかし、顔を背けなかった。

むしろ、少年の体温のせいで震えていた身体が、少し和らいでいくのを感じた。

ざわざわしていたススキの葉の音が、ふっと止んだ。

外が明るくなった。

二人はススキの束の中から出た。

すぐ前には、まぶしいほどの陽光が降り注いでいた。

小川のあるところまで行ってみると、水がすっかり増していた。

水の色も、赤い土を含んで濁っていた。

とても飛び越えられるような深さではなかった。

少年は背を向けた。

少女は素直に少年の背におぶさった。

少年のまくり上げたズボンの裾まで、水が上がった。

少女は「きゃっ」と声を上げ、少年の首にしがみついた。

小川を渡り終わるころには、さっきまでの秋空がまるで嘘のように、雲ひとつない青空に変わっていた。

それからというもの、少女の姿は見えなくなった。

毎日のように小川のほとりへ走って行ってみても、やはり見えなかった。

学校の休み時間には運動場を眺めてみた。

人に知られないように、5年生の女子の教室をのぞいてみたこともあった。

それでも、見つけることはできなかった。

その日も少年は、ポケットの中の白い小石をいじりながら小川のほとりへ出ていった。

すると——向こう岸に、少女が座っているではないか。

少年の胸がどくどくと高鳴った。

「このあいだ、病気してたの。」

どこか、少女の顔色が青ざめていた。

「もしかして、あの日の雨のせい?」

少女は、そっとうなずいた。

「もう治ったの?」

「まだ……。」

「じゃあ、寝てなきゃだめじゃないか。」

「でも、あんまり退屈で……。ねえ、このあいだ、楽しかったね……。

でもね、あの日どこでついたのか、このシミ、どうしても落ちないの。」

少女はピンクのセーターの裾を見つめた。

そこには、赤黒い泥水のような染みがついていた。

少女は、そっとえくぼを浮かべながら言った。

「ねえ、これ、何のシミだと思う?」

少年は、ただセーターの裾ばかりを見つめていた。

「わかったわ。あの日、小川を渡るときに、わたし、あなたにおぶわれたでしょう?

そのとき、あなたの背中から移ったのよ。」

少年は、自分の顔が一気に熱くなるのを感じた。

分かれ道で、少女が言った。

「ねえ、今朝、うちでナツメを摘んだの。明日、法事をするの。」

そう言って、ナツメをひと握り差し出した。

少年は少し戸惑った。

「食べてみて。うちの曽祖父が植えた木なんだって。とっても甘いのよ。」

少年は両手を丸めて差し出しながら、

「ほんとだ、粒も大きい!」と答えた。

「それからね、法事が終わったら、少ししてお引っ越しするの。」

少年は、少女の家が引っ越すという話をすでに大人たちの噂で聞いていた。

ユンチョシ家の孫がソウルで事業に失敗し、仕方なく故郷に戻ってきたこと。

そして今度は、その故郷の家までも手放さなければならなくなったということを。

「なんだか、引っ越すのが嫌になっちゃった。大人たちのすることだから仕方ないけど……。」

いつになく、少女の黒い瞳には寂しげな光が浮かんでいた。

少女と別れて帰る道で、少年は「引っ越す」という言葉を何度も何度も胸の中で繰り返した。

なぜか、どうしても胸が締めつけられるような、やりきれない気持ちだった。

けれど、少年は今、自分が噛んでいるナツメの甘さを感じていなかった。

その夜、少年はこっそり村はずれのトクスィ爺さんのクルミ畑へ行った。

昼間、目をつけておいた木に登り、枝に棒を振り下ろした。

クルミの実が落ちる音が、やけに大きく響いた。

胸がひやりとした。

けれど次の瞬間、(もっと落ちろ、たくさん落ちろ)と、わけもなく力を込めて棒を打ち続けていた。

帰り道、少年は月明かりの射さない影ばかりを選んで歩いた。

影のありがたさを、生まれてはじめて感じた。

膨らんだポケットをさすりながら歩いた。

「クルミの殻を素手で割るとかぶれる」と言われていたが、そんなことはどうでもよかった。

ただ、村でいちばんおいしいこのクルミを、一刻も早く少女に食べさせてやりたい——

その気持ちだけが先走っていた。

だが、ふと気づいた。

(しまった、少女に“病気がよくなったら引っ越す前にもう一度小川へ来てくれ”って言うのを忘れた。)

なんて馬鹿なんだ、自分は。馬鹿だ、ほんとうに馬鹿だ——。

翌日、学校から帰ると、父が外出着に着替え、鶏を一羽抱えていた。

「どこへ行くの?」と少年が尋ねたが、父は返事もせず、抱えている鶏の重さを量るようにして言った。

「これくらいでいいか。」

母が編み袋を差し出して言った。

「ここ何日か“コッコッ”と卵を産みそうな様子だったのにね。大きくはないけど、肉はついてますよ。」

少年は母に尋ねた。

「父さん、どこへ行くの?」

「ソダンゴルのユンチョシの家へ行くのさ。法事の供え物にでもしてもらおうと思ってね。」

「それなら、大きい方を持って行けばいいのに。あのまだらの雄鶏をさ。」

この言葉に、父は笑いながら、

「ばかだな、こっちの方が中身があるんだ。」

少年はなぜか腹が立って、鞄を放り投げ、牛小屋へ行って牛の背をぴしゃりと叩いた。

蠅でも払うふりをしながら。

小川の水は日ごとに深くなっていった。

少年は分かれ道から下の方へ降りてみた。

葦の生え際から眺めるソダンゴルの村は、澄んだ青空の下、いつもより近くに見えた。

大人たちの話では、翌日、少女の家がヤンピョンの町へ引っ越すのだという。そこで小さな商店を開くのだそうだ。

少年は無意識にポケットの中のクルミをいじりながら、片手では葦の穂を何本も折っていた。

その夜、寝床に入っても少年の頭の中はそのことばかりだった。

明日、少女の引っ越しを見に行こうか、やめようか。

行けば少女に会えるだろうか、どうだろうか。

ぼんやりと眠りに落ちかけたとき、外から父の声が聞こえた。

「いやはや、世の中というのは……。」

どうやら父は村から帰ってきたらしい。

「ユンチョシの家も大変だよ。あれだけの田畑をすべて売り払い、代々住んできた家までも手放したうえに、今度は不幸があったそうだ……。」

灯の下で針仕事をしていた母が言った。

「曽孫といえば、あの女の子ひとりだけでしたね?」

「ああ、そうだ。男の子二人は幼いころに亡くなった。」

「なんて子ども運のない人たちなんでしょう。」

「まったくだ。今回の子も長いこと病んでいたのに、ろくに薬も買えなかったらしい。これでユンチョシの家系も途絶えたようなもんだ……。それにしても、不思議なことを言ったらしい。死ぬ前に、“自分が着ていた服をそのまま着せて埋めてほしい”って……。」